はじめに

介護の現場で働く皆さん、そしてこれから介護職を目指す皆さん、こんにちは!

今回は、介護現場で注目されている「抱え上げない介護」についてお話ししたいと思います。皆さんの体と心の健康を守り、より良い介護を実現するための大切な取り組みです。

「抱え上げない介護」って何?

「抱え上げない介護」という言葉を聞いたことがありますか?英語では「ノーリフティング」と呼ばれますが、日本では「抱え上げない介護」の方がしっくりくる、ということで、特に滋賀県ではこの言葉が使われるようになりました。その名の通り、介護を受ける方を「抱え上げない」介護の方法を指します。

なぜ「抱え上げない介護」に取り組む必要があるの?

なぜ、この取り組みが今、こんなにも注目されているのでしょうか?それは、介護現場における「腰痛」という深刻な問題と深く関わっています。

介護職は、利用者さんの移動や身体介助などで、身体的な負担が大きい仕事です。特に腰への負担は大きく、腰痛で離職せざるを得ない方も少なくありません。これは、介護人材の確保が急務となっている日本において、非常に大きな課題です。

高知県では、少子高齢化が非常に進んでおり、介護人材の確保が喫緊の課題でした。そこで、この「抱え上げない介護(ノーリフティング)」の取り組みを積極的に導入したところ、驚くべき結果が出ました。腰痛を訴える職員が減り、それに伴い離職者も減少したのです。さらに、若い世代の職員も増えるようになりました。

「自分たちの体を守れない職場で働くのは嫌だ」という若い職員の声も耳にするようになりました。学校の授業で「抱え上げない介護」について学んできた若い世代にとって、それが当たり前の介護の形なのです。

滋賀県の現状と課題

滋賀県でも、少しずつ「抱え上げない介護」の取り組みが始まっています。しかし、まだまだ昔ながらの考え方を持っている方も少なくありません。このままでは、せっかく介護福祉士の資格を取った若い人たちが、身体的な負担の大きさから介護の現場を離れてしまうかもしれません。

私の職場の「抱え上げない介護」への挑戦!

私の職場では、「抱え上げない介護」を推進するために、いくつかの小さな取り組みを始めました。

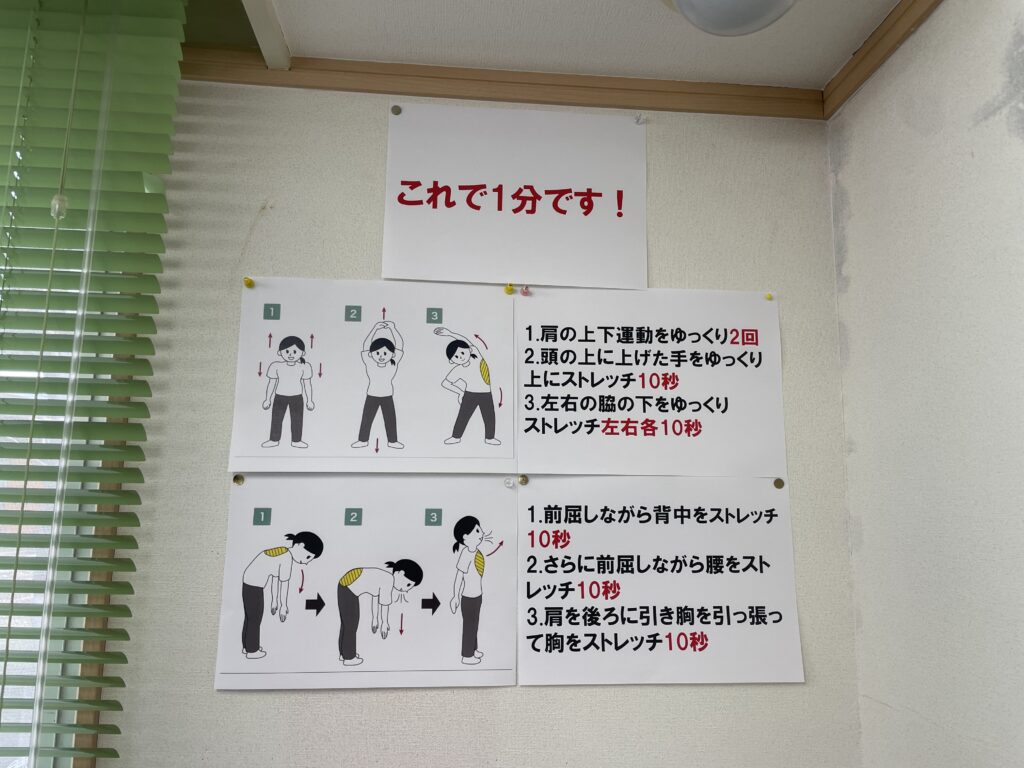

1. 朝の腰痛ストレッチで体をケア!

まず、朝のミーティング前に腰痛ストレッチを取り入れることにしました。職場の壁には、このストレッチのイラストを貼り付けて、いつでも意識できるようにしています。

朝の時間は「忙しい」という声も多く、最初は抵抗がある人もいました。そこで、ポスターの目立つ場所に「これで1分!」と赤文字で大きく書くことで、「これならできる!」と抵抗感を下げることができました。

この取り組みを始めて1年が経とうとしています。今後、アンケートを取って、実際にどのような変化があったのかを把握したいと考えています。

2. 日常のちょっとした工夫で身体負担軽減!

次は、足のトレーニングとしてスクワット10回を導入する予定です。

また、意外かもしれませんが、うがいのコップ入れの高さも工夫しました。

以前は、職員が使用済みのコップをバケツに入れるためにしゃがんでいました。これは、大きな音を立てないようにするためだったのですが、中には利用者さんを支えながらしゃがんでコップを入れようとする危険な状況も見受けられました。

そこで、バケツの位置を高くすることで、無理な体勢を防ぎ、スムーズにコップを入れられるようにしました。この取り組みには嬉しい副産物もあり、利用者さんからも「コップを入れやすくなった」という声をもらいました。

こんな小さな取り組みも、抱え上げない介護を実現するための大切な一歩なんです。

まとめ:小さな積み重ねが未来を創る

滋賀県でも、少しずつではありますが、「抱え上げない介護」の必要性に危機感を覚え、取り組みを進めています。しかし、まだまだ道半ばです。

介護の仕事は、利用者さんの生活を支え、笑顔を引き出す、とてもやりがいのある仕事です。その大切な仕事を長く続けていくためにも、私たち自身の体を守ることは不可欠です。

今日ご紹介したような小さな工夫の積み重ねが、職員の負担を減らし、働きやすい環境を作り、結果的に介護の質の向上、そして若い介護人材の確保へと繋がっていくと信じています。

皆さんの職場でも、できることから「抱え上げない介護」に取り組んでみませんか?

コメント